こんにちは、バイオリン独学中のTsugumiです。

今回は日本のわらべうた『ほたるこい』を、初心者でも弾きやすいように弦のアルファベットと指番号で表記してみました。

音を流しながら一緒に練習できるよう、曲を打ち込んだ音源も載せています。

まだバイオリンを始めたばかりで楽譜の読み方がわからない方でも弾けますので、ぜひチャレンジしてみてください:)

ほたるこいってどんな曲?

難易度:

『ほたるこい』は、日本の子どもが歌うわらべうた。

ほ ほ ほたるこい

あっちのみずはにがいぞ

こっちのみずはあまいぞ

ほ ほ ほたるこい

4分音符・8分音符、4分休符で構成され、バイオリン初心者でもリズムをとりやすい曲です。

早速弾いてみましょう:)

『ほたるこい』の指番号・弦のアルファベット

今回でてくる記号一覧です。

A0: A線を開放弦で(おさえない)

A2: A線を第2指(中指)でおさえる

※今回の第2指は第1指とくっつく位置です(low2)

A3: A線を第3指(薬指)でおさえる

E0: E線を開放弦で(おさえない)

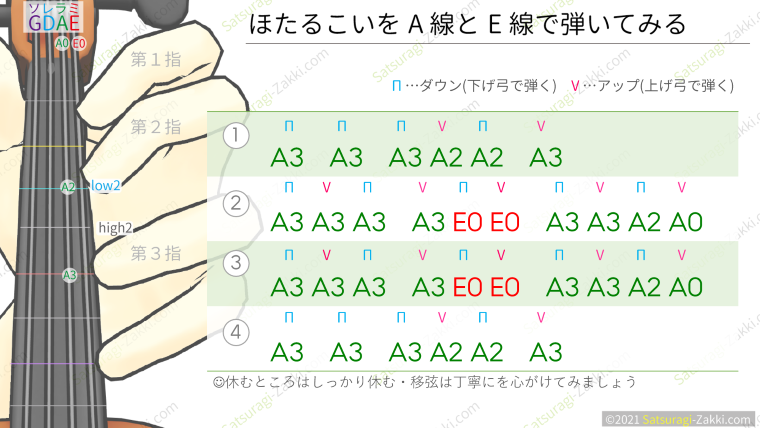

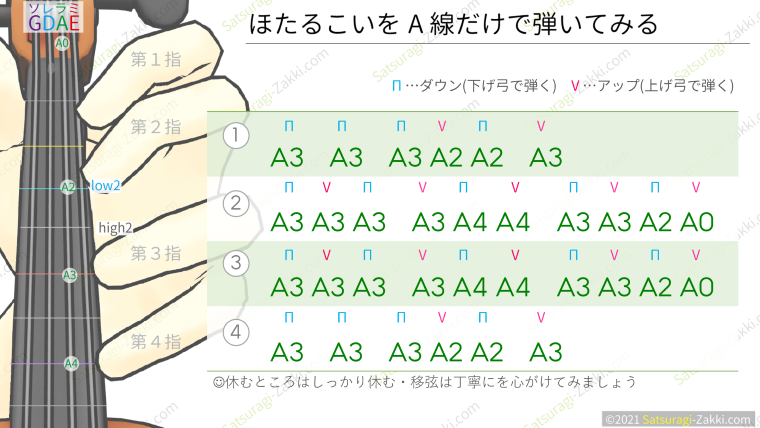

以下は、弦・指番号を並べた資料です。

ほたるこいは4分の2拍子。メトロノームの音もいれてあるので、1・2・1・2とリズムをとってみてください。

上の資料通りに弾くと1音目はA3から始まるので、前奏の段階でA線に第1指~第3指(薬指)をのせて準備しておきましょう。

音源は再生ボタンを止めるまでループし続けます(延々と練習できる仕様にしました)

疲れたら適宜休憩してくださいね:)

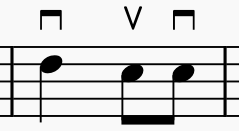

休符の間に次の体勢を整える

バイオリンの楽譜では、音符に下げ弓の記号がある場合、その音符はダウンで弾き、その次に何の記号もなければ次はアップ(上げ弓)、その後も記号がなければダウン・アップ・ダウン・アップと繰り返して弾きます。

今回、「ほ ほ」の部分はどちらもダウン(下げ弓)で弾くようにしています。これは休符の間に次の音を弾く大勢を整える練習ができたら良いなという意図でそうしています。

「ほ」を弾いた後、1拍のおやすみがあるので、その間に弓を最初の位置に戻し、もう一度ダウンでA線を弾いてみましょう。

移弦は丁寧に

今回はA線とE線を行ったり来たりするところが一部ありますが、そのように弦を移動することを『移弦』と呼びます。

A線からE線の移弦は比較的簡単(E線の向こう側はもう弦がないので、弓の角度が行き過ぎてしまったとしても鳴るのはE線だけ)

しかし、E線からA線に移る時は少し慎重さが必要です。角度が足りないとE線をかすめてしまい、逆に少し行き過ぎるとD線に触ってしまいます(A線とD線は高さにあまり差がないので、一緒に鳴らしてしまいやすい)

弾きたい弦だけを弓毛で捉えられるように、移弦の部分にさしかかったら丁寧に弾くよう心がけてみましょう:)

E0(開放弦)はA4(A線を小指でおさえる)と同じ音

ここまでは、ミの音をE線の開放弦(E0)で弾いていましたが、A線を第4指(小指)でおさえても同じミの音になります。

つまり、指番号とアルファベットで以下のように表せます。

こちらのバージョンで弾くと小指で弦をおさえる練習になります:)

余談:左手の指が他の弦に触れないよう練習する

これは余談ですが、A3をおさえたままE線を弾いてみると、どんな音が出るでしょうか?

もしミ(開放弦)の音が出なかった場合、左手の指がどこかしらE線に触れています。

A線をおさえている第1指~第3指をしっかりとトンネル状にして、もう一度E線を弾いてみましょう。今度こそミの音が鳴ったでしょうか。

このように、ある弦を弾く時に、他の弦に指を置いたままにしておくことを「指の保持」と呼びます。

今回の場合、A3で指の保持ができると「あっちのみずは にが」のところは一切指を動かさずに弾けてしまいます。

今回は弦から指を離しても問題なく弾くことができますが、速い曲を弾くようになると指を保持しておかないとうまく弾けない場合もでてきます。

指を保持する必要のある曲を弾くのはまだまだ先のことかもしれませんが、弾きたい弦以外の弦に左手の指が触れないよう、最初から心がけてフィンガリングの練習をしていれば、後になってから修正に苦労しないで済みますよ:)

発展編:楽譜を読んでみよう

ほたるこいはシンプルな曲ゆえに楽譜も読みやすいです。

まだ楽譜が読めない!という人でも理解しやすいので、発展編として少しだけ楽譜を読んでみましょう:)

ほたるこいの楽譜

先程まで指番号と弦のアルファベットで表記していたものを、楽譜で表すと以下のようになります。

下げ弓の記号は必要なところだけ書けばいい(下げ弓の次に何の指定もなければ上げ弓と解釈する)ので、これで一番シンプルな楽譜です。

初心者でも読みやすいように、色々書き込みました。

書き込み過ぎて逆に読みづらくなった感否めません(ごめんなさい)

楽譜に出てくる記号

以下、今回の楽譜に出ている音符と記号の一覧です。

| ト音記号 | ソ(ト音)の位置を示す記号 | |

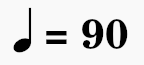

| テンポ (BPM) |

1分間に90拍(4分音符が90個)入るはやさ | |

| 拍子記号 | 4分の2拍子:1小節に4分音符が2つ入る拍子 | |

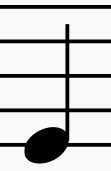

| 4分音符 | 全音符を4つに分けた長さの音符 | |

| 8分音符 | 全音符を8つに分けた長さの音符 | |

| 4分休符 | 全休符を4つに分けた長さの休符 | |

| 下げ弓 | 下げ弓(ダウン ボウ)で弾く | |

| 上げ弓 | 上げ弓(アップ ボウ)で弾く |

ひとつずつ詳しくみていきましょう。

ト音記号

楽譜を読む時にG・D・A・Eのどの線で弾けばよいのかを知る、とてもよい目印になるのがト音記号です。

ト音記号の真ん中のぐるっとなっているところが、ソ(ト音)の位置です。

ソの1つ上はラ。つまりA線の開放弦(A0)の音です。

ト音記号の真ん中がソ

→ソの1つ上がラ

→ラはA線の開放弦!

最低限これさえ覚えておけば、A0を起点にどの弦をどの指でおさえるのかがわかります。

曲のテンポ

音符の横にイコールがあり、そこに数字が書いてあるのは曲がどのくらいの早さなのかを表しています。Beat per minutesの略でBPMという呼び方もあります。

以下の表のように、数字が大きくなるほど早くなります。

| 速度標語 | 意味 | 目安 |

| Largo ラルゴ |

きわめて遅く | 40~50 |

| Lento レント |

遅く、ゆっくりと | 50~56 |

| Adagio アダージョ |

緩やかに | 56~63 |

| Andante アンダンテ |

歩く速さで | 63~76 |

| Moderato モデラート |

中くらいの速さで | 76~96 |

| Allegretto アレグレット |

やや軽快に早く | 96~120 |

| Allegro アレグロ |

軽快に早く | 120~152 |

| Vivace ヴィヴァーチェ |

いきいきと速く | 152~176 |

| Presto プレスト |

急いだスピードで | 176~192 |

| Prestissimo プレスティッシモ |

きわめて速く | 192~208 |

先程まで練習に使っていた音源はBPM90、Moderato(モデラート)の速さ。

BPM100(アレグレット)あたりがしっくり来て良いなと思いつつ、練習用に少しゆっくりにしました。

例えばBPM120(アレグロ)だとこんな早さ。

軽快な速さですね!

BPM70(アンダンテ)だとかなりゆっくり。

確かに歩いているような早さ。練習には良さそうです:)

4分音符と8分音符

今回出てきた音符は4分音符と8分音符。

4分音符は一番よく見る音符。まっすぐな棒の先に、丸がついている音符ですね。全音符を4つに分けた長さの音符。長さが全音符の「4分の1」なので4分音符。

8分音符は、棒の上に旗がついています。

8分音符が2個つながるとこんな感じで上の棒が太くなります。

長さは全音符の8分の1。4分音符の1/2の長さなので、8分音符が2つあると4分音符1個分と同じ長さになります。

全音符ってなんぞやとなりますが、全音符は「4分の4拍子で4拍分の長さを持つ音符」です。つまり4分の4拍子の場合、もし全音符が出てきたら1小節の真ん中に全音符が1個だけドーン!という形になります。全音符強い。

四分休符

音符は音を出しますが、休符は出てきたら音を出さずに休む記号です。

長さは音符と同じ考え方でOK。

四分休符が出てきたら、全休符を4つに分けた長さ(1拍分)休みます。

拍子記号

拍子記号は1小節に何拍(4分音符がいくつ入るか)をあらわす記号です。

今回のほたるこいは4分の2拍子。1・2・1・2というリズムの曲です。楽譜を見てもらうと、1小節に2拍入っています。

例えばこの小節は4分音符で1拍、4分休符(4分音符と同じ長さ休む)で1拍→合計で計2拍になります。

この小節だと4分音符で1拍、8分音符(4分音符の1/2の長さ)が2つで1拍→合計で2拍。

このように、どの小節も2拍分の音符(または休符)が入っていることで、曲が始まってから終わるまでずっと1・2・1・2というリズムが保たれています:)

…って言ってたら、小節の説明が抜けてることに気づきました。

黒い縦線で区切られている中を小節と呼びます(説明が遅い)

弓に関する記号

音符と拍子の話で疲れてきました(いまだに苦手なんです楽譜の話…)

でも最後は簡単。弓に関する記号です。

この記号が音符についている場合、下げ弓(ダウン ボウ)で弾きます。

この記号が音符についている場合、下げ弓(ダウン ボウ)で弾きます。

この記号が音符についていたら、上げ弓(アップ ボウ)で弾きます。

この記号が音符についていたら、上げ弓(アップ ボウ)で弾きます。

下げ弓の記号がある次の音符に特に記号がない場合、次の音は上げ弓で弾きます。そのまた次の音符にも特に記号がついていなければ下げ弓で。特に指示がない場合はアップとダウンを繰り返して弾けばOKです。

先程載せていた楽譜の冒頭を見てもらうと、「ほ ほ ほ(たるこい)」の部分はダウン・アップ・ダウンと交互になっていないため、音符に下げ弓の記号を付けて「ここは全部下げ弓で弾いてくださいね!」とお伝えしているのです。

それ以外のところはダウンの次はアップ、アップの次はダウンになっているので、全ての音符に下げ弓・上げ弓の記号を書く必要はなく、すっきりとした見た目の楽譜になるわけです:)

これで今回の楽譜に出てきた記号の説明は以上です(簡単に読めるとか言ったのに説明長くなってごめんなさい…)

音符の話は文字で読むとややこしく感じられるかもしれませんが、楽譜作成ソフトを使って自分で楽譜を入力してみると、音符や休符の長さへの理解が爆速で深まります:)

おすすめの楽譜作成ソフトは無料で利用できるのに高機能な『MuseScore』です(上に載せてある楽譜もMuseScoreで作りました)

気になる方はぜひ一度やってみてください。とても楽しいです!

ちなみに最近はパブリックドメインの曲でバイオリン練習によさそうなものを見つけたら、MuseScoreで楽譜を、StudioOneで音源をぽちぽち打ち込んで、動画に仕立ててます(ステイホームのストレスが軽減される)

例えばほたるこいだとこのような感じで。

どうやったらバイオリン独学始めたばかりの人でも楽しく弾いてもらえるか、スマホだと小さすぎるなぁ等、まだ試行錯誤中ですが上手く作れたらこういう動画もブログにアップしていきたいと思っています:)

上のビデオを観てもらうと、音符や休符の拍数が画像と文字で説明されるよりも圧倒的に掴みやすいと思うんですよね(それでなんとか動画コンテンツを作りたいと思っているんですが何回観てもセンスが無い…)

まとめ

今回は日本のわらべうた『ほたるこい』を指番号と弦のアルファベットを使って弾いてみようというお話でした。

音が少なく休符もあるので、独学を始めた初日でも楽しめる曲です。休符はしっかり休む、移弦を丁寧におこなうよう心がけながら弾いてみましょう。

ほたるこいが弾けたら、次は『The Cuckoo』にチャレンジしてみてください:)