こんにちは、バイオリン独学中のTsugumiです。

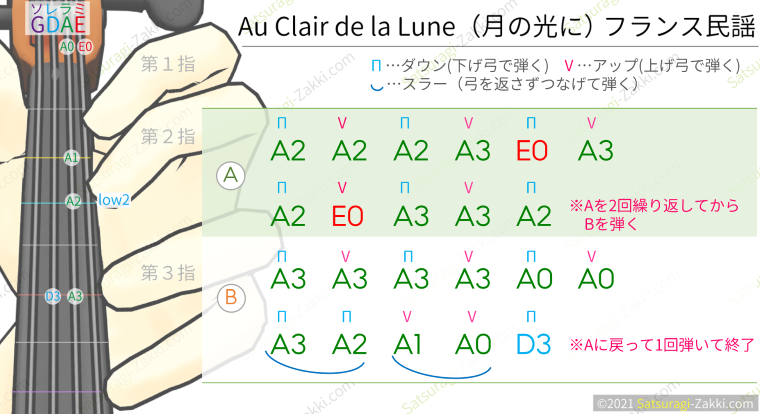

今回はフランス民謡『Au Clair de la Lune(月の光に)』を、初心者でも弾きやすいように弦のアルファベットと指番号で表記してみました。

音を流しながら一緒に練習できるよう、曲を打ち込んだ音源も載せています。

まだバイオリンを始めたばかりで楽譜の読み方がわからない方でも弾けますので、ぜひチャレンジしてみてください:)

Au Clair de la Lune(月の光に)ってどんな曲?

難易度:

『Au Clair de la Lune(月の光に)』は作者不詳、18世紀頃に作られたとされているフランス民謡です。

#1の『ほたるこい』、#2の『The Cuckoo』はどちらも1本もしくは2本の弦で弾ける曲ですが、『月の光に』では1曲の中でD線・A線・E線の3本を弾きます。

また練習用に1箇所だけスラーを入れていますので、まだスラーの練習をしたことのない人はこの曲でチャレンジしてみましょう:)

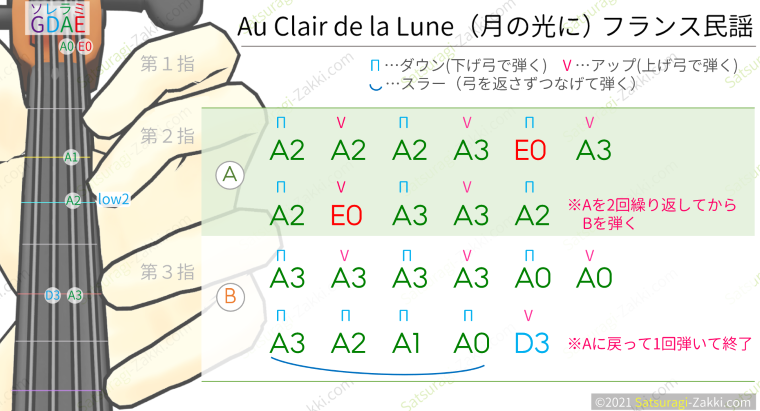

『Au Clair de la Lune(月の光に)』の弦・指番号

まずは今回出てくる記号一覧です。

D3: Dを第3指(薬指)でおさえる

A0: A線の開放弦(おさえない)

A1: A線を第1指(人差し指)でおさえる

A2: A線を第2指(中指)でおさえる

※今回の第2指は第1指とくっつく形をとります(low2)

A3: A線を第3指(薬指)でおさえる

E0: E線の開放弦(おさえない)

以下は、弦・指番号を並べた資料です。

『Au Clair de la Lune(月の光に)』は4分の4拍子。

メトロノームの音も入れてあるので、1・2・3・4・1・2・3・4とリズムをとってみると「4拍子だ!」とわかると思います。

今回はBPM96で弾いてみましょう:)

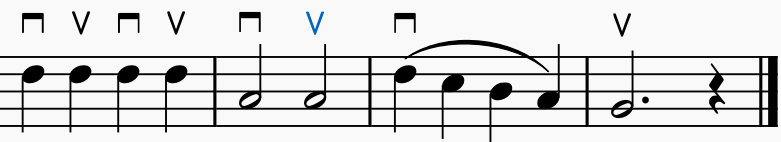

スラーの練習

今回はスラーの練習をしてみようということで、1箇所だけスラーを入れてみました。

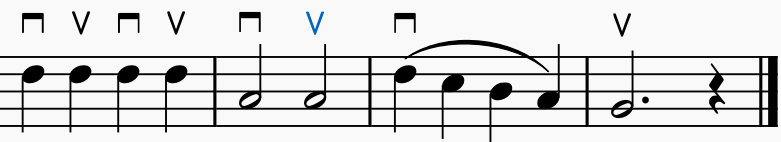

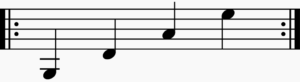

実際に楽譜で見るとこのような感じ。

スラーは高さの異なる音符を、弧を描いた線で繋いであるような記号で表されます。

もし楽譜にスラーの記号を見つけたら、その部分は『弓を返さずに音をつなげて弾くように』という意味です。

今回の場合、右手は下げ弓のまま、左手の指だけA3→A2→A1→A0と動かして弾きます。

やりづらい場合、2音のスラー + 2音のスラーで弾くという手もあります!

もし4音繋がらない場合はこちらのバージョンで弾いてみてください:)

発展編:楽譜も読んでみよう

ここからは発展編ということで楽譜の説明していきたいと思います!

※このシリーズは指番号と弦のアルファベットで簡単に弾けると称しつつ、その裏で少しずつ楽譜を読んでもらうことを本題にお送りしております

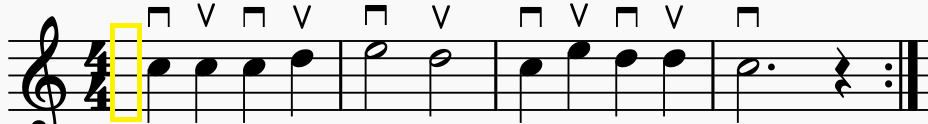

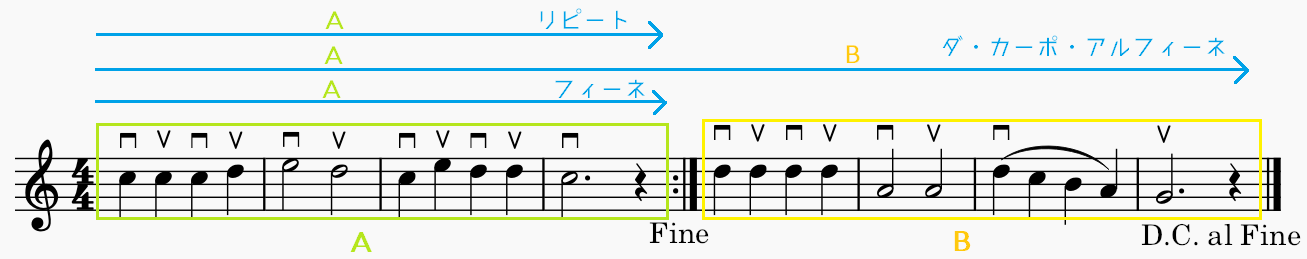

今回弾いたAu Clair de la Lune(月の光に)の楽譜はこのようになります。

#1で『ほたるこい』を弾いた時に出ていなかった記号や音符を説明します:)

4分の4拍子

今回は4分の4拍子。1小節の中に4拍入ります。

楽譜の冒頭、1小節目を見てみると一目瞭然。1拍をあらわす四分音符がちょうど4つはいっていますね

他の小節も数えてみると、どこも4拍分入っているはずです。

2分音符と付点2分音符

2分音符は4分の4拍子で2拍分の長さを持つ音符です。4分音符2個分の長さを持っているとも言えます。

例えば2小節目には2分音符が2個入ってますね。1小節目には四分音符が4つ入っているので、タンタンタンタンターンターンというリズムで弾けばよいのだと、音符の種類から判断できます。

付点がついたら1.5倍の長さになる

音符にちいさな黒い丸がついているのを『付点』と呼び、付点のついている2分音符を『付点2分音符』と呼びます。

付点には、その音符の長さを1.5倍にする効果があります。

2分音符は4分の4拍子で2拍分の長さを持つ音符だと先程出てきましたね。そこに付点がつくと1.5倍の長さになるので、

2拍×1.5=3拍

つまり4分音符3個分の長さと同じになります。

例えば4小節目、付点二分音符で1・2・3と伸ばして、4拍目は休む(4分休符)よう書かれていますね:)

2分音符以外の音符に付点がついても同じことです。

付点4分音符は1拍×1.5=1.5拍

付点8分音符は0.5拍×1.5=0.75拍

『付点がついたら1.5をかければよい』と覚えておきましょう:)

反復記号

弾いていてお気づきになったかと思いますが、この曲は繰り返しが多いですよね。

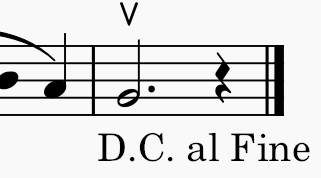

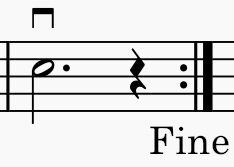

先程の楽譜は反復記号を一切使わずに書きましたが、反復記号を使うとこのように書くことができます。

短っ!

1行におさまってしまいました。

増えた記号は3つ。ひとつずつ説明したいと思います:)

①リピートマーク

リピートマークは、『このマークの内側を繰り返す』という意味の記号です。

数字の指定がなければ、リピートマークで囲まれている部分を2回弾きます。

曲の最初からリピートする場合は左側のマークが省略されるので、今回は右側のマークだけ書いてあります。

というわけで、4小節目の終わりまで弾いたらもう一度先頭に戻って弾き、2回目を弾いた時はリピートマークは素通りして次の小節に進みます。

②D.C.al Fine(ダ・カーポ・アル フィーネ)

リピートマークの先を最後まで弾くと、そこにD.C.al Fineとあります。

D.C.(ダ・カーポ)は『最初に戻る』という意味(D.C.単体でもよく出てきます)

その後ろについているal Fine(アル フィーネは)『フィーネで終わる』という意味です。

2つ合わせると『最初に戻って、フィーネが出てきたら終わってね!』という指示です。

先頭に戻って演奏しつつ、フィーネを探しましょう。

③Fine(フィーネ)

先頭に戻って弾いていると、リピートマークの下にFine(フィーネ)が居ますね!

Fine(フィーネ)は終止記号。これが来たら楽曲の演奏は終わり、という意味の記号です。

先程、D.C.al Fineで最初に戻って来たところだったので、Fineがついている小節を演奏したら、そこでおしまい。

つまり反復記号に従うとA→A→B→Aという順番で弾くことになります。長さが半分の楽譜ですが、最初に出した楽譜と全く同じ演奏になりますよね:)

今回は短い曲なので反復記号がなくても構いませんが、長い曲の場合は「ああ、ここは繰り返しか」とひと目で分かり、シンプルで読みやすいです。何より、譜面台で一覧できる程度の面積に楽譜をおさめることができれば、楽譜をめくらずに済みます(これはでかい)

リピート、ダ・カーポ・アルフィーネ(特にダ・カーポ単体)とフィーネは非常によくでてくる反復記号なので、頭の片隅にそっと置いておくと、すぐに使う日がやって来ると思います:)

楽譜からわかる弓の配分

今回は付点二分音符で3拍。スラーは4拍分あるので、「弓が足りなくて音が伸ばせない…!」となってしまうかもしれません。

曲の中で長く伸ばす音符やスラー(弓をたくさん使いそうなところ)が出てきたら、その手前の音から弓が足りるように調整しましょう。

今回は下げ弓でスラーをする前に、二分音符を上げ弓で弾いています。その時に可能な限り元弓(弓の根元付近)まで弓を使います。

そうすると、4音のスラーをする時はほぼ全弓を使えるので、難なく4拍に足りると思います。

スラーの後は上げ弓で付点二分音符を弾きますが、この時は先弓(弓の先付近)にいるはずなので、3拍分しっかり伸ばせるはずです。

このように、どこでどのくらい弓を使うのか配分を検討しておけば、ゆったりした曲でも音をしっかりと伸ばすことができます:)

まとめ

今回はドイツ民謡『Au Clair de la Lune(月の光に)』を指番号と弦のアルファベットを使って弾いてみようというお話でした。

繰り返しが多くゆったりとしているので、弦が3本出てきてもまだまだやさしく弾ける曲です。

今回は途中にスラーを入れてみましたが、1音ずつ弓を返すよりもスムーズに弾け、音も滑らかに繋がりますよね。

今回はBPM96で4分音符4つ分(4拍)のスラー、下げ弓でチャレンジでした。初めてのスラーの練習に全然適してなかったのが申し訳ないですが、全弓を使って頑張って弾いてみてください。

それでは、また次の曲で:)