こんにちは、バイオリン独学中のTsugumiです。

今回はドイツ民謡『The Cuckoo(かっこう)』を、初心者でも弾きやすいように弦のアルファベットと指番号で表記してみました。

音を流しながら一緒に練習できるよう、曲を打ち込んだ音源も載せています。

まだバイオリンを始めたばかりで楽譜の読み方がわからない方でも弾けますので、ぜひチャレンジしてみてください:)

The Cuckoo(かっこう)ってどんな曲?

難易度:

『The Cuckoo』は、とても古いドイツ民謡です。小学校の授業で、日本語詞がついたものを習った方も多いのではないでしょうか(Cuckooが日本語でかっこうなの面白い)

第4指(小指)まで使うと、1本の弦で弾ける曲です。

小指は他の指に比べて力が弱く、弦をおさえるのが大変に感じられるかもしれませんが、移弦がないため難易度は「とてもやさしい」にしました。

早速弾いてみましょう:)

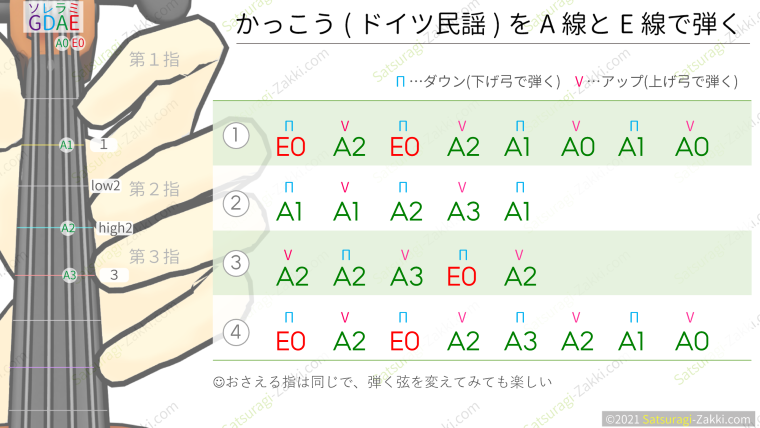

『The Cuckoo(かっこう)』の弦・指番号

まずはA線で、1音ずつ弓を返しながら弾いてみましょう。

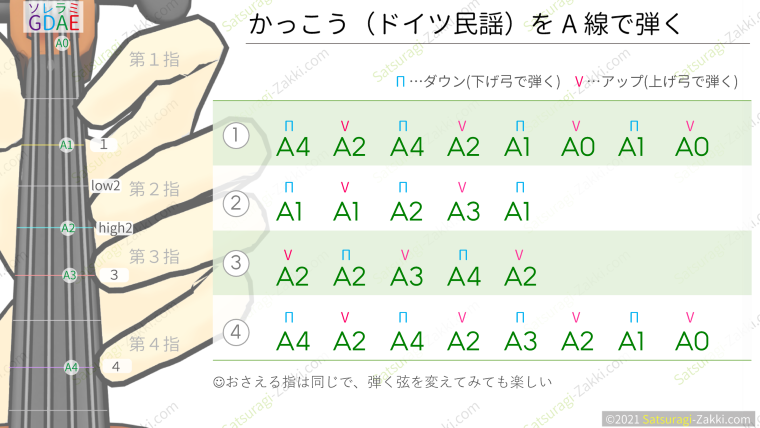

A0: A線を開放弦で(おさえない)

A1: A線を第1指(人差し指)でおさえる

A2: A線を第2指(中指)でおさえる

※今回の第2指は第3指とくっつく形をとります(high2)

A3: A線を第3指(薬指)でおさえる

A4: A線を第4指(小指)でおさえる

以下は、弦・指番号を並べた資料です。

かっこうは3拍子。メトロノームの音も入れてあるので、1・2・3・1・2・3とリズムをとってみてください。

上の資料通りに弾くと1音目が第4指からはじまるので、前奏の段階で指をのせて準備しておきましょう。

音源は再生ボタンを止めるまで延々とループし続ける仕様です。延々と練習できますが、疲れたら休憩してください:)

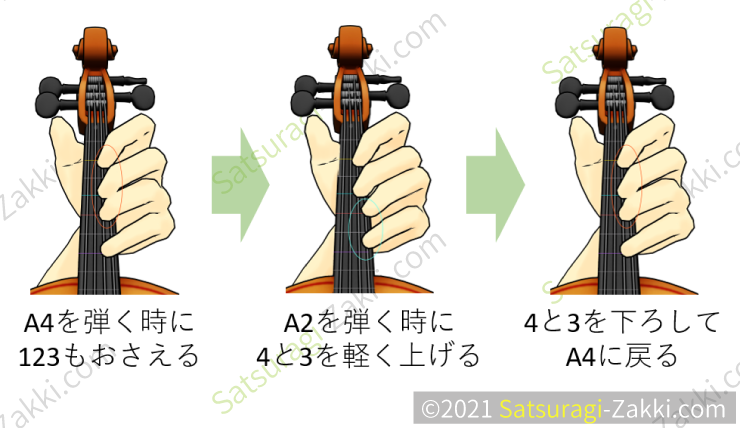

使っていない指をおさえたまま置いておく

使っていない指をおさえたままにして置いておくと、指を上げ下げするだけでスムーズに弾けます。

例えば弾き始め。A4は第4指だけおさえるのではなく、123の指も全部A線の上にのせておきます。

こうすると次は4と3の指を上に軽く持ち上げるだけでA2の音が出せます。その次はまた3と4の指をぱたんと下ろせばA4に戻れます。

このように、今弾くのに使っていない指もおさえたまま置いておくと、運指がばたばたせずに済みます。

忙しい曲になってくるとおさえたままにできないことも多々ありますが、指を置いたままに出来る場合は、そのままの位置に残しておきましょう。

第4指(小指)がうまく弾けなくても焦らない

第4指(小指)でおさえるのは、第3指からだいたい指2本分上のあたり。

指が短かったり、開きにくかったり、最初はうまく届かない人も居るかと思います。しかし、練習しているうちにだんだんと届くようになるので、焦らなくても大丈夫です:)

練習あるのみですが、痛みが出るほど無理はしないよう気をつけてください…!

第4指が難しければ、右隣を開放弦で弾いてもOK

もし「どうしてもうまくいかない」「小指が痛くなってきた」場合は、無理せずに右隣の弦を開放弦で弾いてみましょう(同じ音が出ます)

第4指の練習にはなりませんが、代わりにE線とA線を移弦する練習ができます。始めたばかりだと第4指で弦をおさえるのも隣の弦に移るのも大変なので、好きな方を選んでゆっくり練習しましょう。

上の図でミの音を「A4」に指定しているのは「第4指の練習をテーマにしているから」という理由です。もしE0とA2をきれいに移弦できるのであれば、出だしの音が開放弦でくっきりと始まった方がきれいだと思います(私はそちらで弾きます)

このように曲の作者から特に指定がない、楽譜に明記されていない場合は、A4とE0どちらで弾くのがよいか考えて、自分が良いと思った方を選んでも大丈夫です。

A線とE線で移弦するバージョンも置いておきます:)

発展その1:他の弦でも練習してみよう!

指の動きはそのままに、G線・D線・E線でも同じようにかっこうが弾けます。

G線で弾いてみる

D線で弾いてみる

E線で弾いてみる

G線~E線全部弾いてみる

それぞれの弦で練習してみると、ボーイングの練習になります:)

太い弦は重さをのせて、細い弦は軽めに弾く

それぞれの弦できれいな音を出すには、弓の角度を体に覚えさせることも大切ですが、弦の太さに合わせて弓にのせる腕の重さを加減することもまた重要です。

バイオリンの弦の太さはG線→D線→A線→E線の順で細くなっていきます。弦を弓毛でこすることで弦が振動し、その振動が駒に伝わり、魂柱がバイオリンの裏板にその振動を伝えることで大きな音がでます。

A線で弾くのと比べて、G線で弾く方が大変に感じられた方も多いのではないでしょうか。これは弦が太いほど振動させにくく、細いほど小さな力でも振動するためです。太い弦はしっかり目に、細い弦は軽めに弾くというのが、どの弦でもきれいな音を出すコツです。

例えばE線と同じ強さでG線を弾いても、弦を十分に振動させられず、音がかすれてしまいます。逆にE線をG線と同じ加減で弾いてしまうと、ギギギ……と耳障りな音になります。

それぞれの弦で、ダウンで弾いているのか、アップで弾いているのか、先弓で弾いているのか、中弓なのか、それとも元弓なのかによって、弓にのせる腕の重さは変わってきます。

時間をかけて掴んでいく感覚なので、焦らず練習を続けてみましょう:)

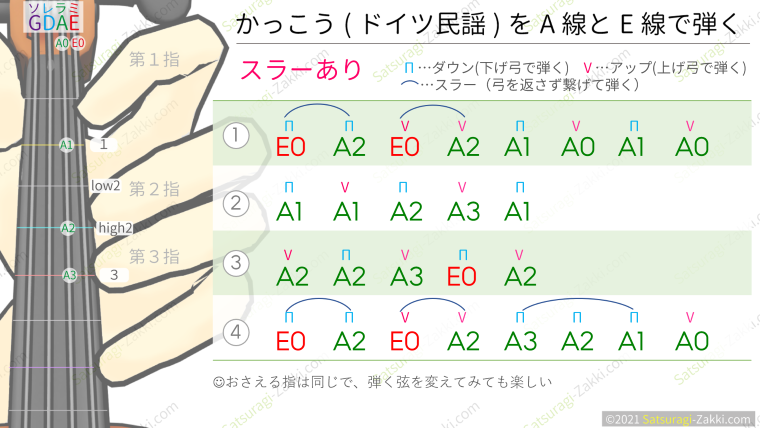

発展2:スラーを入れて弾いてみよう

今回は初心者向けということで、ダウン(下げ弓)から始まって、アップ→ダウン→アップと1音ずつ弓を返して弾いてみました。

しかし全部弓を返して弾いていると1音ずつ音が区切られ、自分の知っている「かっこう」と、なんだかイメージが違うなと感じないでしょうか。

曲に合わせて区切るところは区切り、繋げるべきところは滑らかに演奏する。そのために、ここはダウンで弾くのか、アップで弾くのか、スラーを入れるのか、だんだん強くなるように弾こうかな等、自分で検討しながら弾いてみるのも演奏の楽しみです。

曲の中で意味を持った音符のまとまりをフレーズといい、まとまりを意識して弾くことをとを「フレージング」といいます。どこまでをフレーズとして捉えるかは、演奏する人の自由です。例えばかっこうの場合、①、②③、④をフレーズとして捉える方が多いのではないかなと思います。

また、スタッカートやアクセント、テヌートやスラー等の「表情記号」であらわされるものを「アーティキュレーション」と呼びます。フレーズは音符のまとまりですが、アーティキュレーションは1音に対して作用します。

例えばかっこうの場合だと、滑らかにつなげて弾きたいところが多くあると思います。日本詞で歌ったことのある人は、歌詞の促音(小さい「っ」)にあわせて、冒頭のミをスタッカートで弾きたいと感じる人もいるかもしれません。そのように「音にどういった表情をつけて弾くのか」も、演奏する人の意識次第です。

というわけで、最後はスラーを入れたバージョンも載せておきます。スラーの記号があるところは弓を返さずに繋げて弾いてみましょう。

上記はあくまでも一例なので、「こうして弾いてみたらどうかな?」と自分で考えながら練習すると、さらに楽しめると思います:)

まとめ:The Cuckoo1曲でいろんな練習が可能

今回はドイツ民謡『The Cuckoo(かっこう)』を指番号と弦のアルファベットを使って弾いてみようというお話でした。

短く簡単で、独学初期の練習にとても良い1曲です。

最初は第4指がうまく届かなかったり、力が足らず変な音を奏でてしまうかもしれませんが、繰り返し練習するうちにだんだんと指が開き、指の力もついてきます。

また弾く弦を変えると、それぞれの弦を弾く角度や弓にかける重さを覚える練習にもなります。

独学を始めた初日でも楽しめるやさしい曲なので、弾けるまで繰り返し練習してみましょう:)

次回はフランス民謡『月の光に』にチャレンジです。