楽器未経験でバイオリンの独学を始めると、楽譜を読むのにも一苦労ですよね。

易しいバイオリン練習本であれば最初の方は指番号が全てに書いてあったりしますが、後半のページに行くにつれ自分で楽譜を読まなければならなくなってきます。

私も最初はドレミファソラシドくらいなら読めるという状態でしたが、ドレミがわかってもどの指でどこを押さえれば弾けるのかわからず本を読みながら四苦八苦しておりました。

そこで今回は楽譜を読むのが初めてのバイオリン初心者でも、自分で楽譜を読んで弾けるようになるための情報をお届けしたいと思います!

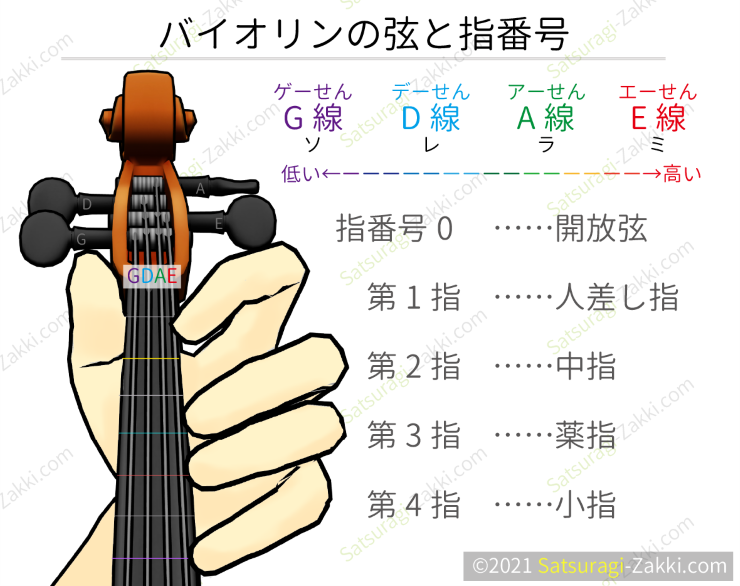

まずはどの弦をどの指で押さえればいいか理解する

楽譜を読む前に、まずはどの弦をどの指で押さえればよいのかを理解しておきましょう!

バイオリンの練習を始める時、まず最初に指板の3~4箇所に指を置く目安となる印(鉛筆だったりシールだったりテープだったり)をつける方が多いと思います。

バイオリン教室で習う場合は先生が目安を教えてくださるのですが、独学でこれをやろうとすると、当然ながら自分で指板に目印をつけることになります。

私も独学を始めた当初、Youtubeで美桜さんの動画を見ながら自分で指板に印をつけました。

上記の美桜さんの動画では2:08あたりでナット(上駒)から何cmのところに印をつけるかまとめて解説されています(この通りに印をつけて練習していたところ、教室の先生から「印の位置はこのままでOK!」と言われました:)

印の位置をまとめておくと、

- 1の指の印…ナットから3.5cm

- 2の指の印…ナットから6.8cm

- 3の指の印…ナットから8.3cm

- 4の指の印…ナットから10.7cm

バイオリン独学 3:楽器のセットアップ ・テープについて(初心者編) 【美桜】より引用

この印を目安に、以下の図のように左指で弦をおさえていきます。

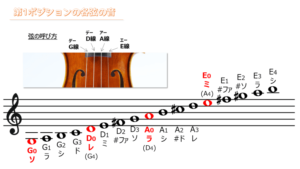

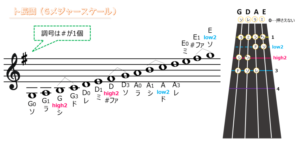

バイオリンの弦(G線、D線、A線、E線)と、指番号を一覧にしてみました。

1つ目の印は1の指(人差し指)、2つ目の印は2の指(中指)、3つ目の印は3の指(薬指)、4つ目の印は4の指(小指)で押さえればOKです!

これが第1ポジション(ファーストポジション)と言って、バイオリンを弾くための基礎になるポジションになります。

まずはひたすら第1ポジションで練習あるのみです。

第1ポジションで弾くと音階はこうなる

上記で紹介した印をつけて、G・D・A・Eの各弦で印のある位置を押さえて弾くと以下の音を出すことができます。

上の図でいくと、

- 低いソ:G線を何も押さえずに弾く(開放弦、Open G) →G0

- 低いラ:G線を1の指で押さえて弾く →G1

- 低いシ:G線を2の指で押さえて弾く →G2

- 低いド:G線を3の指で押さえて弾く →G3

このように、楽譜に書いてある音符を見て「どの弦の音か」「どの指で押さえるか」がわかりさえすれば楽譜を読みながら自分で弾くことができるようになります。

シャープやフラットがいっぱい…これは何調?

地道に楽譜を読んで自分で指番号が書けた!と思っていざその通りに弾いてみると「あれ?2の指を押さえた時に気持ち悪い音になるような…?」という時が出てくると思います。

これは2の指が2つの音をとることができ、弾いている曲の「調」がどうなっているかによって押さえる位置が違ってくるからです。

弾いている曲が何調なのかは『調号』を見るとわかります。

下の楽譜で言うと、ト音記号の隣についている#(シャープ)や♭(フラット)のことを調号と呼びます。

ついている記号の種類(シャープなのかフラットなのか)や記号の個数によってこの曲が何調なのか知ることができます。

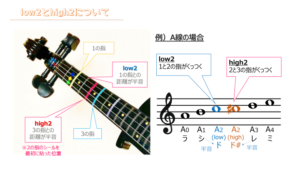

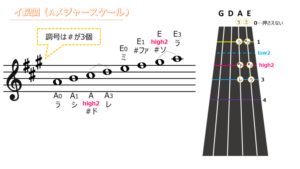

2の指で押さえる位置『low2』と『high2』について

上の写真を見ていただくとわかるように、最初に指を置く目安にするためにつけた印を見ると「1の指から2の指の印までの距離」は「2の指から3の指までの距離」と比べて2倍くらい長いと思います。

これは「1の指から2の指の印までの距離」が全音、「2の指から3の指までの距離」が半音分の距離をとっているからです。

もし2の指の印を押さえて弾いた時に「あれ?半音高いな?」と思ったら、1の指の印と2の指の印のちょうど真ん中あたりを弾くと2の指の印を押さえるよりも半音低い音が出ます。

こういった感じで2の指では2つ音を取ることができるので、区別するために以下のように呼びます

- 1の指から半音上を押さえる時 →low2(ローツー)

- 1の指から全音上(3の指から半音下)を押さえる時 →high2(ハイツー)

原曲を知っている曲であれば弾いている途中で「半音高くて変!ここはlow2で弾くんだな」と気づくのですが、知らない曲だと変な音階で弾いてしまうこともしばしば…

low2とhigh2どちらで弾くのが正しいのかは、先程の『調号』を見て何調なのかがわかれば判断することができます。

練習初期からよく出てくる調

ではそれぞれの調でlow2とhigh2のどちらをとればいいのか、以下にバイオリン練習の初期によく出てくる調の調号と音階をいくつか紹介します。

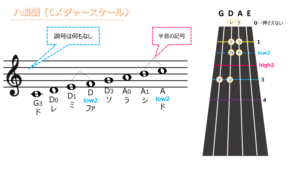

C Major / ハ長調

ハ長調(Cメジャースケール)の場合は以下のようになります。

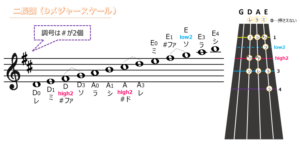

D Major / ニ長調

ニ長調(Dメジャースケール)の調号と音階は以下のようになります。

G Major / ト長調

ト長調(Gメジャースケール)の調号と音階は以下のようになります。

A Major / イ長調

イ長調(Aメジャースケール)の調号と音階は以下のようになります。

最初のうちからほぼ出てくる演奏記号

調号に気をつけつつ2の指を押さえる位置もわかったら、後は最低限の演奏記号を覚えましょう。

以下に易しい楽譜でもほぼ絶対出てくる演奏記号達をまとめました。

ダウン(下げ弓)

この記号は絶対に初回から出てきます。

カタカナのコを下向きにしたようなこの記号は「下げ弓(down bow:ダウンボウ)」で弾く記号です(単に「ダウン」と言われることの方が多い気がします)

この記号がある場合、その下にある音符は弓を下方向に動かして弾きます。

アップ(上げ弓)

アルファベットのVに似ているこの記号は「上げ弓(up bow:アップボウ)」で弾く演奏記号です(こちらも単にアップと言われることが多い気がします)

ダウンとは逆で、この記号が出てきたら弓を上方向に動かして弾きます。

実際は楽譜すべての音符にダウンやアップの記号がついているわけではなく、ダウンの記号があり、その後に何の記号もない場合は次の音符はアップで弾く、その次にも記号がなければダウンで弾く…というように、弓を返しながら演奏します。

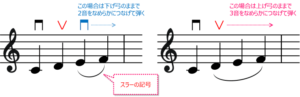

スラー

高さの違う音符を弧でつなぐような記号です。

ものすごく初期の練習曲には出てきませんが、割と早い段階で譜面に出てくる記号です。

スラーの記号が出てきたら、「複数の音符をなめらかに繋げて弾く」という指示です。

ものすごく長いスラーでなければ、スラーの記号がある部分は一弓で弾きます。

スラーの記号がなければ先程のように下げ弓→弓を返して上げ弓、というように上下交互に弓を動かして音を出すのですが、例えばスラーの記号がある時に下げ弓だった場合…

右手はずっと下げ弓のまま

左手で押さえる位置だけ変えて弾く

このように、弓を返さずに一方方向に引き続け、左手の方だけ押さえる位置を変えて弾けばOKです。

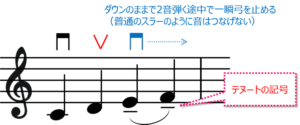

テヌート+スラー

テヌートは「音を保って弾く」という意味のある記号で、スラーは「滑らかに繋げて弾く」という意味がありますが、この記号が同時に出てくると普通のスラーとはちょっと弾き方が変わります。

スラーだと右手は全く止めずに全部の音をなめらかにつなげるのですが、テヌートの記号が入った時は音符と音符の境目で一瞬弓を止めて別々の音として弾きます。

しかしスラーなので弓は返さずに、スラーの記号が終わるまでは同じ方向に弓を動かします。

音符それぞれが分かれるように弾くものの「十分な長さを保って」弾くので、できる限りスラーのなめらかさを崩さないように、しかしそれぞれの音が十分な長さをもって区切れているように聞こえるようにほんの一瞬だけ弓を止めて弾きます。

以上、ダウン、アップ、スラー、テヌートスラーの意味が最低限わかっていれば、初期の練習曲は問題なく弾けると思います:)

まとめ:自分で楽譜を読む→好きな曲を弾くための第一歩

今回は楽器初心者で楽譜を読んだ経験があまりなく、且つバイオリン初心者の方でも最低限楽譜を読めるようになる情報をまとめてみました(パソコンで楽譜を書くのが初めてだったので全体的に見づらい図ですみません…)

最初の頃は1曲の楽譜を読むのにすごく時間がかかってしまうかもしれません。

せっかく同じ曲を練習しても正しい指で正しい場所を押さえられていなかったり、下げ弓と上げ弓が逆になっていたりすると後々悲しいことになります。

曲を練習する前に、まずは落ち着いて楽譜を読んでみるところから始めてみましょう:)

それでも楽譜が読めない人におすすめ

努力してみたけど、楽譜を読むところで挫折してしまいそうという方。せっかく始めたのにここでつまづくのか…とものすごく苦しいと思います。私も最初のうちはそうでした。

そんな人には、池田晴子先生の初心者向けヴァイオリンレッスンDVDを試してみるのがおすすめです。その理由は、DVDで扱われる曲の楽譜の音符すべてに最初から指番号が印刷されているからです!

自分で楽譜を読んで指番号を書き込まなくても大丈夫なだけで、随分とハードルが下がります。扱われている曲も有名な曲ばかり。曲を弾く楽しみを感じられれば、独学のモチベーションも保ちやすいです。

私も買ってからかれこれ1年半お世話になってますが、最初は遅々として楽譜が読めなかったものの、最近では楽譜作成ソフトで自分で楽譜を書けるようになりました。

楽譜を読むのに苦手意識がある、曲を弾きながら自然と楽譜を読めるようになったらいいなという方はぜひチェックしてみてください:)